成果申请书

本项成果曾获广东省高等教育教学成果一等奖1项,获二等奖2项。骨干教师获国家级荣誉奖8人次,省级荣誉奖3人次。出版实习基地教材10部,理论课、实验课教材8部,其中国家十一五、十二五规划教材4部;其它生物多样性科学考察专著、图谱12部。

期间,学生完成279项专题训练,发表论文151篇(SCI论文96篇,核心期刊55篇);发表生物新属12属、新记录属3属、新种92种;获各类奖励163项(包括挑战怀、创新创业、iGEM竞赛、实验技能等国际奖18项,国家级26项,省级60项,其它校级等59项)。

(一)成果简表(曾获奖励情况)

| 获奖时间 | 获奖名称 | 获奖等级 | 授奖部门 |

| 2017年 | 中山大学“一体两翼”生物学野外实践教学体系的创新与实践 | 省高等教育教学成果奖一等奖 | 广东省教育厅 |

| 2014年 | 生态学教材的创新与发展 | 省高等教育教学成果奖二等奖 | 广东省教育厅 |

| 2010年 | 建设高水平生物学实验教学中心培养创新型人才的探索与实践 | 省高等教育教学成果奖二等奖 | 广东省教育厅 |

| 2012年 2008年 2006年 |

宝钢优秀教师奖(彭少麟、廖文波、陆勇军) | 国家级,3项 | 宝钢教育基金委员会 |

| 2017年 | 第八届广东省高等学校教学名师奖(廖文波) | 省级 | 广东省教育厅 |

| 2009年 | 全国野外科技工作先进个人(余世孝) | 国家级 | 科学技术部 |

| 2010年 | 全国优秀科技工作者(彭少麟) | 国家级 | 中国科学技术协会 |

| 2016年2015年 | 全国高校生命科学类微课教学比赛(廖文波) | 教学风采奖 1项; 二等奖1项 | 教育部高等学校生物科学类专业教学指导委员会等 |

| 2007年 | 南粤优秀教师(廖文波) | 省级 | 广东省教育厅 |

| 2013年 | 全国青少年高校科学营优秀组织工作者(庞虹) | 省级 | 广东省科学技术协会、广东省教育厅 |

| 2008年 | “三个一百”原创出版工程(恢复生态学) | 国家级 | 中华人民共和国新闻出版总署,广东省教育厅 |

| 2014年 | 植物学(第2版) | 国家“十一五”规划教材 | 高等教育出版社 |

| 2012年 | 动物生物学 | 国家级“十二五”规划教材 | 化学工业出版社 |

| 2007年 | 恢复生态学 | 国家级“十一五”规划教材 | 气象出版社 |

| 2015年 | 生态学基础 | 国家“十二五”规划教材 | 科学出版社 |

| 2014年 | 中山大学生物博物馆获全国科技活动周“科研机构和大学向社会开放”荣誉证书 | 国家级 | 科学技术部政策法规司 |

| 2015-2016年 | “挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 国家级6项,省级23项 | 中国共青团、中国科学技术协会、广东省共青团等 |

| 2012-2017年 | 创新创业能力大赛 | 国际奖5项,国家级14项,省级4项 | 中国共青团、GMC组委会、创行、广东省教育厅等 |

| 2017年 | 第一届全国大学生生命科学竞赛 | 国家级3项 | 全国大学生生命科学竞赛委员会 |

| 2011-2017年 | iGEM竞赛 | 国际奖11项 | iGEM |

| 2009-2017年 | 实验技能及知识竞赛 | 国际奖2项,国家级3项,省级33项 | 广东省共青团、广东省高教学会、广东省生物化学实验技能大赛组委会等 |

(二)成果起止时间

起始:2002年1月 实践检验期: 6年

完成:2012年1月 (2012.1-2018.4)

(三)成果陈述

1. 成果简介及主要解决的教学问题

1)成果简介

野外实践教学是生命科学相关专业重要的教学环节。然而,长期以来,野外实践教学仅仅被看是巩固课堂知识的一个必要环节;或者稍有向相关基础课延伸;但极少有向各宏观专业课拓展,更少有将野外实践教学看作是培养高素质人才必不可少的阶梯。

中山大学历来重视野外基础教学。2002年,我校动物学、植物学被评为国家重点学科。依托于此,我校野外实践教学团队经过多年建设和积累(图1),构建了“基于‘一体两翼’的生物学野外实践教学创新模式”。

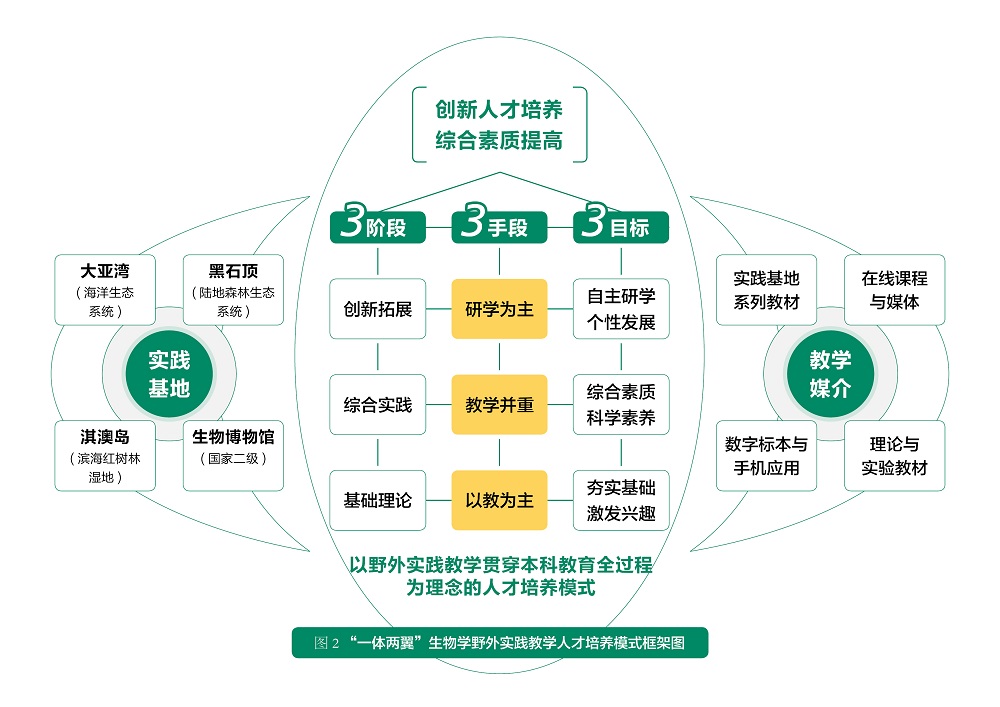

本模式“以野外实践教学贯穿于本科教育全过程”为理念,将单纯的“巩固课堂知识”拓展为 “夯实基础理论-强化综合实践-提升创新能力”全过程(图2),并向各宏观课程扩展;新的教学理念,依托野外实践基地、配套教学媒介建设,引导学生“从被动学习”转向“主动研学”,强化了综合技能训练和多元化训练,形成了“一体两翼”的人才培养创新模式。

成果实施,成效显著,已成为特色鲜明的国家生物学人才培养示范中心和交流平台。期间学生完成279项专题训练,发表151篇科研论文,获得163项奖励;发现或参与发表生物新属12属,新记录属3属,新种92种。成果主要完成人获各类国家、省级奖13项,国家规划教材4部,主持一批国家重大、重点和面上等项目,促进了学科前沿研究和基础教学的结合。2012年黑石顶成为国家生物学野外教学示范基地。生物科学成为国家名牌建设专业,2014-2016年在中国大学专业竞争力排行榜连续3年排名第一。生物学成为首批一级学科国家重点学科,生态学在第三、四轮学科评估中均并列第一。

2)成果解决的教学问题

第一,解决了野外实践教学理念的定位问题。野外实践教学不仅是基础课,也是各宏观课程、以及培养高层次人才培养的必要环节。

第二,构建了涵盖海陆、跨越北回归线绿洲、具丰富生物多样性的野外实践基地群,具有不可替代性,解决了实践教学空间不足、不能满足创新人才培养全方位需求的问题。

第三,编写出版了实习丛书10部,理论和实验教材8部,建设了数字课程3门,形成立体化教学媒介,解决了教学素材缺乏、教学媒介时效性不足的问题。

第四,整合了教学资源和教学方法,以多元化训练、自主研学、前沿探索为基础,解决了个性化发展不足,人才培养同质化,科学研究与教学服务相脱节等问题;提出以“系统学、生态学、地理学、资源学”等为基础的四原则法,通过生物种本质属性辩识,为学科融合提供了新途径,教育学生树立了生物学概念的整体观,培养进化生物学的思想。

2. 成果解决教学问题的方法

1)依据野外实践教学的规律,构建“一体两翼”教学模式,实现全程野外实践教学理念

针对教学理念主线不明,个性化发展不足,人才培养同质化等问题,构建“一体两翼”的人才培养模式(图2)。结合基地和媒介“两翼”建设,将本科教育的主体划分为“基础理论、综合实践、创新拓展”三个阶段。第一阶段以教为主,利用数字化媒介,强化示范教学,促进“理论课、实验课、实习课”融合。第二阶段教学并重,依托基地实时性、实地性、国际交流等,强化“综合实践”,提升综合素质。第三阶段研学为主,以拓展专题为抓手,通过大学生创新创业、竞赛、后续等专题,促进自主研学,实现能力提高。

2)狠抓野外基地建设,满足生物学野外教学的多元化教学需求

以涵盖热带亚热带海陆、近岸、湿地生物和生态系统多样性为目标,重点建设黑石顶、大亚湾和淇澳岛基地,辅以七娘山地质公园、仙湖植物园、南岭自然保护区、澳门离岛等实验点,实现了对华南地区主要生态系统类型的全覆盖。解决了教学空间不足,教学内容缺乏时效性等问题,促进了对生物与环境的协同进化的理解。

3)加强团队建设,两翼驱动,实现创新人才培养目标

以宝钢优秀教师、名师等为骨干,重视梯队培养与考核,组建学科齐全的野外实践教学团队,为多元化教学奠定基础。

针对教学素材不足,教材媒介缺乏等问题,结合华南特色,编写了植物学、动物学、生态学等理论和实验课教材8册,实习教材10册,形成系统性、实用性强的系列教材。开发手机应用,如陆生脊椎动物、鱼类、贝类等导学软件。整合解说视频、图库、课件脚本,基于高等教育出版社云平台建立了3门数字课程,形成“纸质教材、数字课程、手机APP、数字博物馆”等立体化媒介系列。

4)依据辩识生物四原则,激发多维度认知的兴趣

以生物种的本质属性“结构、生境、分布、蕴藏价值”出发,解析其“系统学、生态学、地理学、资源学”等特征,探讨各属性的相关性,通过揭示“结构--功能—环境—反馈”的统一性,阐明生态系统的演变,为课程融合、学科交叉提供了辩知途径。

5)科研与教学相结合,拓展学生的前沿探索能力

教学团队成员近年来陆续主持了6项国家重大、重点课题,如关于物种多样性维持机制、外来种入侵机制、罗霄山生物多样性综合科考等,具有理论原创性或重要的应用价值,野外实践教学理念,使得教师能够时时地把重要的科研成果、前沿探索、国际交流等应用于学生的教学示范和教学引导。吸引了和促进了学生的探索热情,也帮助了高端人才的培养。

3. 成果的创新点

1)以实践教学贯穿于本科教育全过程为理念,促进“理论-实践—创新”教育主线的形成

为适应多方位培养现代生物学创新人才的目标,将生物学野外实践教学由传统的“巩固课堂知识”,拓展为“夯实基础理论-强化综合实践-提升创新拓展”三阶段,形成了以野外实践教学为主导的新型教学理念,成为适应于现代生态文明建设教育需求的理论基础。

2)基地建设、媒介建设与人才培养过程相融合,形成“一体两翼”人才培养新模式

以多元化、个性化人才培养需求为导向,开展基地群和媒介建设。基地群建设,涵盖了热带亚热带陆地森林、海洋和近海滨海湿地等生境类型,跨越北回归线绿洲,实现了对华南地区主要生态系统的全覆盖,具有不可替代性。结合校内生物博物馆,构建了由“纸质教材、数字课程、手机APP、数字博物馆”等组成的立体化媒介系列,为生物学野外教学和人才培养提供坚实的基础。

3)实施“三手段、四原则”教学法,引导学生向主动研学的转变,也为“理论与实践相融合”提供了新途径

针对教学进程三阶段,实施“以教为主,教学并重,研学为主”三手段,实现了“夯实基础,强化素质,提升创新能力”的培养目标。四原则,针对生物种的宏观本质四属性“结构、生境、分布、价值”等,提出从“系统学、生态学、地理学、资源学”等角度加以辩知。三手段、四原则,引发了学生兴趣,拓宽了思路,促进了课程交叉、学科融合。培养了生物学概念的整体观,教育学生树立了进化生物学思想,培养了创新思维。

4)一体两翼人才培养模式促进了前沿探索

一体两翼鼓励学生针对前沿科学、交叉领域,勇于进取,解决了“科研与教学”、“基础知识与前沿探索”如何有效地结合的问题,提高人才培养质量。例如,余世孝团队关于土壤微生物是维持森林生态系统具有高生物多样性的原因,彭少麟团队认为土著植物的功能分化是控制入侵植物扩散的主要原因等,均成为野外教学突破点,激发了学生的科研潜力。

4. 成果的推广应用效果

1)一体两翼成为国内外生物学野外实习示范中心与交流平台

国内外40多所高校参与我校“生物学野外实习”,包括中国农业大学、兰州大学、南开大学、香港中文大学、美国北卡罗莱纳大学等。2017年,全国生物学野外实践教学研讨会在我校举行,与会代表对我校野外实践教学给予很高评价,会间提出了组建“全国高校生物学实习联盟”的中大倡议。境外高校俄罗斯莫斯科大学:已连续6年来我校实习,特别欣赏在黑石顶和大亚湾轮换,认为我校实习在教学理念和实用技术上堪称典范。

2)综合创新能力为标志的高端人才培养成绩突出

一体两翼人才培养模式,使学生综合素质和创新能力明显提高,促进了宏观和微观基础人才的分流和成长,为生物学、生态学成为“双一流”建设学科等做出了重要贡献。

据不完全统计,近10年本科生发表论文151篇,获挑战杯奖励等163项,发表生物新属12属、新种92种,受野外实践启发选题完成毕业论文92篇。2004级刘徐兵、2005级黎绍鹏等在黑石顶创新实践的基础上延续研究,在生态学顶尖刊物Ecology Letters和Ecology以第一作者发表论文共10篇。邝栋明2004在2011年获“全国百优博士论文奖”,在2016年获聘长江青年学者。2007级李韵在Nature 系列的子刊等著名刊物发表论文6篇。2009级刘振华在“系统古生物学报”等发表论文6篇。2012级张子健等获第九届“创青春”全国大学生创业大赛金奖。2013级黄超专于淡水蟹分类,收集标本1700多号,发表SCI论文8篇,1新属为国内首次发现的真正洞穴型螃蟹。

3)一体两翼为支撑生态文明建设和服务社会做出重要贡献

生物学野外实践形成的兴趣小组,超过600人次参与科研专题,内容涉及南岭冻害调查、澳门湿地生态恢复,丹霞山、三清山、井冈山、桃源洞等数十处自然保护区考察,获得大量生物标本和样地数据,依托一体两翼得以鉴定和整理,共出版科考报告12部,为“三清山、丹霞山列入世界自然遗产地,井冈山列入世界遗产预备清单”等提供重要支撑,为生态文明建设做出积极贡献。

依托生物博物馆,本科生讲解员为中小学生和市民,提供科普服务超过20万人次。也为广东省中学生夏令营、英才计划培训等提供了支撑。

4)同行专家高度肯定的推荐与评价

中科院院士王文 采、洪德元、蒋有绪,教指委副主任委员何奕騉、高校同行陈家宽等专家,给予本项成果高度评价,认为:中山大学野外实践教学团队具有国家级水平,涵盖海陆的基地系列具有不可替代性,系列教材系统性强,成果在全国范围具有引领、示范和推广价值。

附件1:高等教育成果奖申报书-中山大学